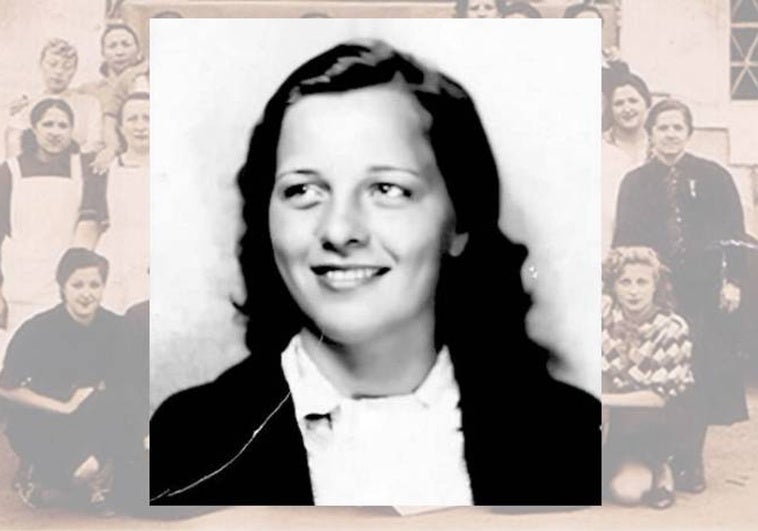

El mito de las 13 Rosas comenzó al día siguiente de su muerte, que se produjo el 5 de agosto de 1939. Solo había pasado cuatro meses desde el final de la Guerra Civil cuando el juez dictó la condena a muerte. Las jóvenes militantes comunistas regresaron a la cárcel de Ventas, donde se encontraban recluidas tras su detención a principios de verano, «con una serenidad que helaba la sangre de otras presas adultas», contaba la escritora y dirigente comunista Juana Doña en ‘Desde la noche y la niebla’ (1978). Al llegar a sus celdas, escribieron cartas de despedida a sus familiares y amigos e hicieron un pequeño testamento: «Para ti, mi cuchara, y para ti, el cinturón. El cepillo de dientes y el peine, como recuerdo», aunque este último, en realidad, no lo usaban. Estaban todas rapadas. «Lo repartieron todo, pues sabían que solo tenían unas horas de vida», añadía la autora. No obstante, durante la madrugada del día 4 redactaron peticiones de indulto en un último intento desesperado, que sus familiares irían a recoger «muy temprano» para llevárselas rápidamente al Gobierno franquista, que todavía se encontraba en Burgos. Al parecer, los documentos fueron entregados al capellán, pero la directora de la prisión le ordenó que se los diese a ella para dejarlos sobre su mesa. Allí se quedaron. «Quien sabe si porque apenas había dado tiempo a nada desde que les notificaron la pena de muerte o porque consideraba que no eran merecedoras de tal medida de gracia», comentó años después una de las reclusas que trabajaba en la oficina y que vio los escritos sobre la mesa. Acababa de esfumarse la última esperanza de las jóvenes.Noticia Relacionada estandar No Lo que no te contaron de las 13 Rosas: «Su papel en la guerrilla fue borrado» Israel Viana En su último ensayo, el historiador Roberto Muñoz Bolaños profundiza en la verdadera actividad política de las célebres militantes comunistas y la causa real de su injusta condena a muerteA las doce de la noche del 5 de agosto, las funcionarias fueron a buscarlas para los preparativos. Los relatos posteriores realizados por sus compañeras presentaron los últimos momentos de las 13 Rosas como un ejemplo de valentía que ayudó a forjar su mito. Soledad Real, por ejemplo, declaró: «Se vistieron ayudadas por las demás presas. Nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó: ‘¿Llevo las medias derechas?’. Le dijimos que sí, pero ¿quién las miró? La abrazamos una y otra vez. ¡Qué horrible mezcla de gritos y silencio! Todo parecía muerto». Doña Juana añadía: «Las trece muchachas se juntaron sin una lágrima en sus ojos juveniles y, con las cabezas erguidas, rapadas, serenas y valientes, se despidieron de sus hermanas de cautiverio dándoles ellas ánimo, a esas miles de mujeres que se resistían a creer que se pudiera cometer ese crimen monstruoso». El transporteEn realidad, el error también comenzó en aquel momento. En los relatos escritos posteriormente por todas esas compañeras de prisión de las famosas militantes ejecutadas se hablaba de 13 Rosas, pero en realidad eran 14, aunque la historia se olvidara de Antonia Torre Yela. A las cuatro de la mañana de aquella madrugada fatídica se escuchó en la cárcel de Ventas el ruido de los vehículos de transporte. Un oficial de la Guardia Civil puso en la mano de la directora de la cárcel la orden de entrega de las presas para su fusilamiento. El documento, sin embargo, tenía un fallo: el nombre de Antonia Torre Yela estaba mal escrito –ponía «Antonio»– y únicamente fueron entregadas trece reclusas. Todas ellas fueron conducidas a los camiones para recorrer los escasos quinientos metros que separaban la prisión del cementerio del Este, mientras la olvidada Rosa 14 se quedaba en su celda. De momento, había sobrevivido, como si la Providencia le hubiera querido conceder unos meses más. Sus compañeras, por el contrario, fueron todas ajusticiadas, en una episodio que Carlos Fonseca describía así en su ensayo ‘Trece Rosas Rojas y la Rosa 14’ (Planeta, 2014): «La madre de Virtudes González [una de las condenadas] era el único familiar que se encontraba en la puerta de la prisión cuando las sacaron y pudo ver cómo montaban a su hija en el camión para conducirla a la muerte. Gritó todo cuanto pudo a aquellos hombres distantes a quienes no parecía afectar la situación: ‘¡Canallas! ¡Asesinos! ¡Dejad a mi hija!’. Y al iniciar la marcha el camión, corrió tras él hasta que cayó de bruces. Sus gritos fueron acallados por los funcionarios de Ventas, que, no sabiendo qué hacer con ella, la metieron en prisión, donde quedó ingresada». El paredónLas trece mujeres fueron llevadas al paredón del osario, donde se les ordenó detenerse. Allí observaron los impactos de los proyectiles que poco antes habían acabado con sus 43 compañeros, entre los que se encontraban algunos de sus maridos. Sobre las cuatro y media de la madrugada, sus compañeras de prisión, incluída Antonia Torre, escucharon el tableteo de la ametralladora y los respectivos tiros de gracia posteriores, por si alguna había sobrevivido. Después todo se inundó de silencio.Al día siguiente, la reclusa Rafaela Fernández Rafita escribió un poema titulado ‘Cuando mueren las estrellas’. En él aparecía por primera vez el término de las «13 Rosas», con el que posteriormente serían conocidas las militantes ejecutadas, sin rastro de Antonia Torre: «Que en el blanco cortejo sin lanzar un grito / en brazos de la muerte van hacia el infinito / ¡Ay! Agua verde, verde… / que corres silenciosa entre líquenes / y fecundas los campos y el huerto / con esenciales eternales / ¡vendedor de primavera! / ¡de pureza de gracia y belleza! / ¡13 Rosas han tronchado de la eterna rosaleda! / ¡Ay! Agua verde, verde… / ¡Diosa de la naturaleza!». Más allá de esta creación literaria, estas ejecuciones tuvieron consecuencias inmediatas en el plano nacional e internacional. En España, a las 13 Rosas se las denominó también las «Trece menores», aunque en realidad tenían entre 18 y 29 años. En Europa, el suceso fue aprovechado por por la militante comunista y premio Nobel de la Química, Irène Joliot-Curie, hija de Marie Curie, para organizar en París una cruzada «por las 13 Rosas» que conmocionó a toda Francia, aunque ni mucho menos sirvió para frenar la represión franquista. La ejecución de AntoniaPrueba de ello es que, más de seis meses después, le tocó el turno a Antonia Torre. Ese fue el tiempo que tardaron en subsanar el error en su nombre y conducirla al mismo cementerio donde fue fusilada el 19 de febrero de 1940, aunque su muerte apenas trascendió a la prensa. Casi en ese mismo momento, la vida y la muerte de la rosa número 14 quedó borrada de los anales, hasta que una mirada histórica más centrada en los hechos secundarios, la rescató. «Antonia Torre fue fusilada con 17 años, es decir, que era menor de edad y la menor de todas las fusiladas. A lo largo del siglo XX, sin embargo, fue más olvidada, incluso, que sus famosas trece compañeras. De estas últimas fue de las que siempre se habló desde que Rafaela Fernández Rafita escribió su poema, pero es exactamente igual que las demás. Por eso en mi libro trato a Antonia igual que a las 13 Rosas. El que rescató su historia realmente fue Carlos Fonseca», reconoce a ABC Roberto Muñoz Bolaños profesor de las universidades del Atlántico Medio, Camilo José Cela, Francisco de Vitoria y Nebrija y autor del reciente ‘Las 13 Rosas. La verdad tras el mito’ (Espasa, 2025). Torre Yela nació en Madrid, en 1921, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres eran originarios de la provincia de Burgos y habían sido guardeses de una finca de Colmenar Viejo hasta que se trasladaron a vivir a Tetuán, un barrio obrero del término municipal de Chamartín de la Rosa que no se incorporó a la capital hasta 1948. Era vecina y amiga de Luisa Rodríguez de la Fuente, una de las Trece Rosas, que vivían en la misma calle. Desde muy joven estuvo empleada en una fábrica de sobres. La detención y la condenaEn octubre de 1936 se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), en la agrupación clandestina de Chamartín de la Rosa a pesar de su juventud, puesto que todavía no era mayor de edad. Sin embargo, nunca ocupó un cargo público. Fue detenida junto a Rodríguez de la Fuente y trasladada a la prisión de Ventas el 3 de junio de 1936. Se cree que al igual que sus compañeras fue torturada, después juzgada junto a las 13 Rosas y, al igual que ellas, condenada a muerte. En su caso, por estar «complicada en el trabajo clandestino de la organización delictiva de las JSU». La sentencia incluía a otros 44 procesados por pertenecer a las JSU y al PCE, a los que se acusaba de ser responsables de un delito de adhesión a la rebelión, previsto y penado en el artículo 238 del Código de Justicia Militar, con el agravante de «trascendencia de los hechos y peligrosidad». Previamente se habían enterado de que los jefes de sus grupos clandestinos, Severino ‘Gordito’ Rodríguez Preciado y José Pena Brea, habían declarado tan extensa y detalladamente sobre sus actividades que las dejaron en una situación procesal muy complicada. Ante ello, mostraron actitudes muy distintas: las que aceptaron su papel en la reorganización del PCE y las JSU tras la guerra, las que intentaron minimizarlo, las que negaron cualquier relación con estos grupos y las que, como Antonia, aseguraron que se había negado a colaborar o lo hicieron contra su propia voluntad. En su declaración del 1 de junio de 1939, la Rosa 14 reconoció que, cuando le propusieron participar en la reorganización de las JSU, «ella se negó, alegando, para evitar posibles represalias, que acababa de morir su madre y no se encontraba con humor para hacer nada, dispuesta desde luego a no volver a actuar más en dicha organización ni ninguna parecida. Que no volvió a tener más contacto con ninguno de los militantes de dicha organización». Por lo tanto, utilizó el fallecimiento de su progenitora para «evitar posibles represalias». «No era jefe de ningún grupo»Antes su declaración indagatoria ante el juez instructor, el magistrado Eduardo Pérez Griffo, se ratificó en su testimonio inicial: «Que Julián Fernández le dijo hace poco tiempo que había que buscar chicas de confianza para trabajar, la que declara se opuso, así como que tampoco quiso ser de ningún grupo. Que le dijeron que tenía que ir a buscar armas. Que había que trabajar para la clandestinidad, no especificando qué clase de trabajo. Que no la citaron nunca. Que no era jefe de grupo». Sin embargo, aunque Antania insistió en que se había negado a colaborar con las juventudes comunistas, reconoció que la formación estaba buscando armas y ella no lo denunció. Eso, sin duda, le perjudicó en el juicio. En opinión de Muñoz Bolaños, sin embargo, las 13 Rosas y la Rosa 14 tuvieron un papel «completamente activo» en la guerrilla urbana, violenta y armada. «Una de las claves de su trágico destino fue el bando hecho público por el general Eugenio Espinosa de los Monteros, primer gobernador militar de Madrid en el franquismo, por el cual se condenaba a la máxima pena a todo aquel que recogiera o tuviese armas. Esa era la actividad que precisamente realizaban ellas. Escondían armas, las repartían entre los militantes e, incluso, algunas organizaban el reparto, pues eran dirigentes en la organización, como Carmen Barrero Aguado y Joaquina López Laffite. Todas se relacionaban con las armas, pues era la actividad principal de las JSU y el PCE en aquel momento», subraya el historiador a este diario.Reivindicar a la Rosa 14En 2006, un sobrino de Antonia Torre, Guillermo Hernando Torre, informó en una carta enviada a la prensa que la familia siempre creyó que las autoridades franquistas habían esperado a que cumpliera 19 años para fusilarla y que, hasta la publicación del libro de Carlos Fonseca, jamás supieron nada del error mecanográfico. «Lamentablemente, mi madre, Paula Torre Yela, que murió en enero de 2004, no ha podido sentir el reconocimiento que en los últimos años se está haciendo con las 13 Rosas y, en particular, con su hermana». En opinión de Muñoz Bolaños, efectivamente, la historia de las 13 Rosas fue ocultada hasta mediados de los 90 y, especialmente, de los 2000, cuando se recrudeció la guerra cultural por la memoria histórica promovida por el PSOE tras la victoria electoral del PP. Fue a partir de entonces cuando se empezó a recuperar este episodio y a construir el mito, olvidándose siempre de la Rosa 14. Prueba de ello son novelas como ‘Las trece rosas’ (2003), de Jesús Ferrero; el documental ‘Que mi nombre no se borre de la historia’ (2004), de Verónica Vigil y José María Almela, y la película ‘Las 13 rosas’ (2006), dirigida por Emilio Martínez Lázaro y ganadora de cuatro Goyas. Antes, según Muñoz Bolaños, no se les prestó atención y, mucho menos aún, a la Rosa 14, que fue ignorada hasta muchos años después. «Se las borró desde el principio, porque en el franquismo fueron 13 mujeres más fusiladas. En agostó de 1939, tras la ejecución, el PCE intentó hacer campaña con la hija de Marie Curie, que era comunista, pero comenzó la Segunda Guerra Mundial y cayeron en el olvido. Posteriormente, las continuas luchas internas del PCE en el exilio hacen que sea un tema menor. El periodista y dirigente comunista Federico Melchor intentó montar una obra de teatro sobre las 13 Rosas y Santiago Carrillo no le hizo ni caso. En la Transición, tampoco. Algún historiador habló de ellas y se puso la placa en la Almudena, pero en los 80, nada de nada», recuerda.

Leave a Reply