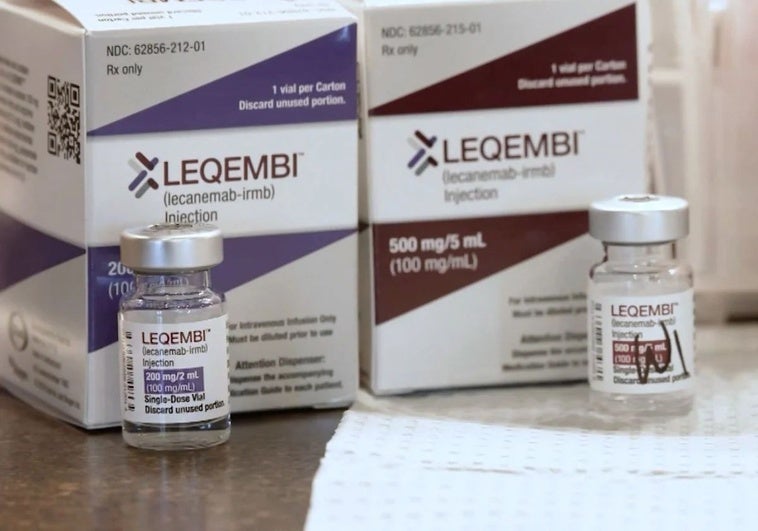

Clamor científico y social para que el lecanemab (comercializado como Leqembi), primer fármaco capaz de modificar el curso del alzhéimer, validado en abril por la Comisión Europea (CE), llegue sin demora a los pacientes españoles. Neurólogos, sociedades científicas y familiares de afectados por la enfermedad, que padecen más de 800.000 personas en España, urgen al Gobierno a que «acelere» los mecanismos para que el medicamento, bendecido en noviembre por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), esté incluido lo antes posible en la cartera sanitaria pública de nuestro país. Los especialistas lo tienen claro. «El lecanemab no cura pero es un avance al que no podemos permitirnos renunciar», defienden. Temen, sin embargo, que, como ha ocurrido con otros nuevos medicamentos validados antes por Europa, este anticuerpo monoclonal, desarrollado conjuntamente por las compañías farmacéuticas Eisai y Biogen y capaz de reducir las placas de la proteína beta-amiloide que se acumulan en el cerebro y contribuyen al deterioro cognitivo, llegue a los pacientes españoles con meses de retraso. «El debate técnico está cerrado porque la EMA lo ha validado como tratamiento efectivo en las fases iniciales de la enfermedad, nadie discute su eficacia, aunque sea limitada; ahora, el debate es político y entra en escena el coste», advierten los expertos consultados por ABC. Previsiblemente en noviembre se cerrará el último informe exigido por la CE para dar la luz verde definitiva al medicamento, que actúa directamente sobre la fisiopatología de la enfermedad, y Alemania y Austria ya han avanzado que a partir de esta fecha lo harán accesible a los pacientes. En España, el escenario previsto es, según denuncian los especialistas, «sensiblemente diferente». Noticias relacionadas estandar No Estudio del Hospital de Sant Pau Una analítica de sangre permite conocer la progresión del alzhéimer Esther Armora estandar No Respuesta Inmune El coronavirus aumenta el depósito de una proteína relacionada con el alzhéimer R. Ibarra«Lo más probable es que, si finalmente se financia en nuestro país, los pacientes no puedan tener acceso a él hasta la primavera de 2026», afirma en declaraciones a ABC Joan Fortea , director de la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y neurólogo especializado en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Él y sus colegas de profesión consultados por este medio culpan de la demora al sistema «farragoso y lento» vigente en nuestro país para decidir la inclusión o no de nuevos medicamentos en la cartera pública. «La CE ya le ha dado luz verde, ahora es España quien debe decidir si asume su coste y eso es un proceso que, a diferencia de otros países europeos, aquí dura meses. Si la Agencia Española del Medicamento (Aemps) finalmente decide cubrir la medicación, serán las comunidades autónomas las que determinen qué criterios van a aplicar para seleccionar a aquellos pacientes que puedan recibir el fármaco. Aquí entran en juego varios factores, económicos y de recursos (tener capacidad de hacer resonancias, etc…)», señala Ignacio Illán , investigador del grupo de Neurobiología de las Demencias del Hospital Sant Pau de Barcelona. Reconoce que «la decisión de cubrirlo o no es una ‘patata caliente’ para el Gobierno porque sabe que supondrá un estrés financiero, de deuda, pero, a su vez la gente tiene derecho a recibirlo porque es un avance importante».Fortea critica la «lentitud» del Gobierno español para cerrar el precio de cualquier nuevo fármaco. «Alemania cubre el fármaco de entrada, se asegura que llega al paciente desde un primer momento y en los meses posteriores negocia el precio con las farmacéuticas, mientras que España no lo lleva a los pacientes hasta que ha cerrado el coste final con las compañías farmacéuticas, y eso hace que los afectados no puedan beneficiarse de él durante todos los meses de negociación. No puede ser que el lecanemab llegue a los pacientes españoles un año después que en Alemania», señala el neurólogo del Hospital de Sant Pau. Raquel Sánchez del Valle , coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y responsable del Grupo de Investigación sobre Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Idibaps, comparte con Fortea la necesidad de que este anticuerpo monoclonal sea accesible a los pacientes en la mayor brevedad posible.«El tiempo es cerebro»«El tiempo es cerebro», dice Sánchez del Valle y subraya la importancia de la rapidez en la atención médica de las emergencias neurológicas. «Los pacientes que en estos momentos se encuentran en las etapas iniciales de la enfermedad, los indicados para tratarse con lecanemab, no podrán beneficiarse de su acción si se aprueba su financiación dentro de uno o dos años», indica la experta.Los neurólogos son conscientes de la «eficacia limitada» del medicamento pero saben también que «es la primera arma que tenemos para ralentizar el deterioro cognitivo de los pacientes que están en las etapas iniciales de la enfermedad», y eso, «en sí, ya es un gran logro». Los estudios que respaldan su aprobación en Europa demuestran que los afectados, todos en etapas iniciales de la enfermedad, g anan entre 3 y 4 meses de independencia funcional y «eso es un avance sin precedentes que justifica su financiación pública», defiende Sánchez del Valle .«Nada justifica que no se financie»«No hay nada que justifique que no lo cubra el sistema porque es el primer avance significativo en la lucha contra la enfermedad», coinciden los expertos. Por este motivo, piden al Gobierno que «haga un esfuerzo» para asumir su coste a corto plazo y que lo vea «no como un gasto sanitario, sino como una inversión de futuro que ahorrará muchos costes a las arcas públicas en los próximos años», en los que se prevé un aumento progresivo de las enfermedades neurodegenerativas fruto del envejecimiento de la población. «El coste del medicamento será alto pero el coste de la dependencia, muy asociado al impacto de la enfermedad, también es muy elevado», puntualiza la neuróloga.La verdadera importancia de la situación no es el fármaco en si, dicen los especialistas, «sino el cambio de escenario que supone su aparición». «Probablemente no es el mejor medicamento pero es la punta de lanza de otros fármacos que vendrán en los próximos años y establecerán un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad», dice Sánchez del Valle. «No podemos prescindir de él. Es lo que tenemos ahora», subraya la especialista. Como aspecto positivo de partida, la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN destaca que la experiencia clínica en países que ya lo utilizan como EE. UU.: «Confirma los niveles de seguridad que reflejan las investigaciones que lo avalan». El reto científico en estos momentos es, a su juicio, «demostrar que tiene un impacto relevante en la vida de los pacientes en un escenario de entre cinco y diez años ». Desde la Fundación Pasqual Maragall, su director, el doctor Arcadi Navarro destaca la importancia del tratamiento, que, según indica, supone «un cambio de rasante o paradigma en la lucha contra la enfermedad» y defiende también la necesidad de agilizar su llegada a los pacientes. «En España s e tarda de media unos 500 días desde que Europa aprueba un fármaco hasta que llega a los pacientes. Si eso se mantiene, las personas que ahora están en las fases iniciales no podrán beneficiarse», advierte Navarro. Recuerda que desde la Fundación llevan tiempo presionando al Gobierno para que la llegada de esos mecanismos al sistema «se agilice». «El medicamento debe financiarse aunque no sea el fármaco ideal es el primero efectivo», redunda Navarro, que insta a los políticos a que amplíen su mirada al abordar esta cuestión. «La mirada política es cortoplacista y la financiación de este medicamento debe plantearse como una inversión a más largo plazo para optimizar recursos, tanto sanitarios como en materia de dependencia», añade el especialista.Las asociaciones de familiares como la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa) se suman a la corriente de presión a la Administración para acelerar la comercialización del fármaco. Estas entidades han respaldado su uso desde un primer momento y han solicitado su inclusión en los sistemas de salud para que más pacientes puedan acceder a este tratamiento. Se han mostrado también críticas con «la falta de sensibilidad del Gobierno» durante el proceso de aprobación del fármaco en Europa. «España fue uno de los países que votó en contra», precisan portavoces de estas asociaciones.Cambios en el sistema como con el ‘Código ictus’Los especialistas reconocen que el coste del tratamiento, que se administra por vía intravenosa y requiere estancias y controles en hospitales de día durante 18 meses, es superior al de otros en los que solo debe asumirse el precio del medicamento porque en esta ocasión «al coste directo del fármaco se suma el de la infraestructura sanitaria necesaria para administrarlo con garantías». «En el caso del lecanemab el precio del medicamento supone solo una cuarta parte del coste , las otras tres cuartas partes del gasto derivan de los cambios necesarios en la infraestructura sanitaria para administrarlo», explica Fortea. «Es un tratamiento más complejo », reconocen todos los neurólogos consultados. Y coinciden en que el giro que se producirá con la llegada del lecanemab en el abordaje de la enfermedad «conllevará cambios importantes y necesarios en el sistema como los que hubo cuando se instauró el ‘Código ictus’».La Agencia Europea del Medicamento emitió en julio de 2024, cuatro meses antes de darle luz verde, un veredicto negativo al lecanemab. Alegó que su efecto no compensa los riesgos asociados, el más importante, las hemorragias cerebrales. La EMA ha emitido el mismo dictamen desfavorable contra el otro gran medicamento contra el alzhéimer en puertas de aprobarse, el donanemab , aprobado en EE.UU. y otros países y desarrollado por Eli Lilly, también para el tratamiento de la enfermedad en fases tempranas. Los expertos consultados por este diario esperan que en su próximo pronunciamiento, previsto para el 25 de julio, la Agencia Europea rectifique y le dé su bendición. «Si es así en 2026 tendríamos dos fármacos importantes para cambiar el curso de la enfermedad», avanzan los neurólogos. «Si hemos conseguido hacer sangrar al alzhéimer, lo podemos matar», afirman los más optimistas.

Leave a Reply